"Cuando arda el rancho de tu vecino, mira para dentro del tuyo"

Del refranero popular colombiano

El enjambre de terremotos y tsunamis sucedidos esta semana en Japón ha suscitado el interés de conocer hasta dónde se puede presentar una situación similar en nuestro caribe colombiano.

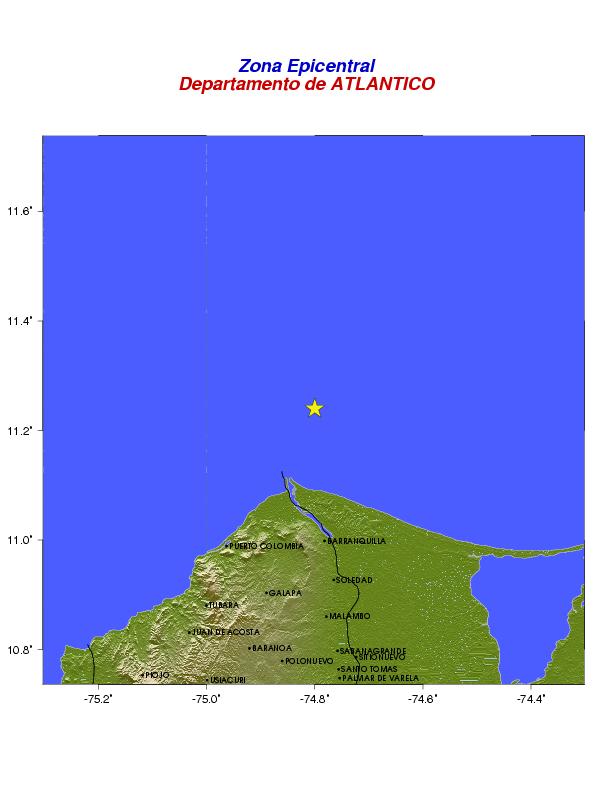

Luego del sismo de magnitud 4,4 con epicentro a sólo 26,6 km al noreste de Barranquilla, del 2 de mayo de 2006, tuve la oportunidad de compartir con Grupo de Estudio de Desastres de Barranquilla - GDB, una presentación en la cual se modelaba la probabilidad de un tsunami en nuestras costas caribes, con base en dos hipótesis muy probables y creibles:

La primera, tomando como referencia el tsunami de fuente cercana ocurrido frente a Panamá en 1886, el cual presenta una orientación relativamente favorable hacia nuestro caribe. Según el modelamiento hecho con simuladores, la primera ola de este evento llegaría a las costas de Cartagena, donde existe un mareógrafo de monitoreo, en un tiempo aproximado de 40 minutos y produciría una ola apenas superior a los 20 centímetros.

La primera, tomando como referencia el tsunami de fuente cercana ocurrido frente a Panamá en 1886, el cual presenta una orientación relativamente favorable hacia nuestro caribe. Según el modelamiento hecho con simuladores, la primera ola de este evento llegaría a las costas de Cartagena, donde existe un mareógrafo de monitoreo, en un tiempo aproximado de 40 minutos y produciría una ola apenas superior a los 20 centímetros.

La segunda toma como referencia el sismo de 1843 de fuente lejana, en el área de las Antillas Menores, cerca de la isla Antingua. Según esta hipótesis, el mareógrafo de Cartagena presentaría registros importantes luego de 2 horas y media de sucedido el sismo, con incremento del oleaje en 40 centímetros en promedio.

No obstante los resultados obtenidos, los cuales obedecen a simulaciones y probabilidades con sustento en los antecedentes históricos, es conveniente tener en cuenta que el proceso de cambio climático viene mostrando comportamientos extremos en las últimas tres décadas en relación con los eventos de la naturaleza potencialmente generadores de desastres, hasta el punto que se hace necesario un proceso de reingeniería y de revisión de estándares.

El contexto de los eventos recientes en Japón, que indudablemente corresponden a sucesos mixtos: terremotos (aún activos al momento de escribir este documento), tsunamis, desastre antrópico de tipo tecnológico (plantas nucleares generadoras de energía) y activación volcánica, nos permiten definir esta situación como un Desastre Complejo, donde probablemente la llegada de la ayuda humanitaria y su sostenibilidad va a ser muy dificil y la recuperación va a tomar muchos años, esfuerzos, recursos y solidaridad internacional. Esta solidaridad deberá concientizarnos en la necesidad de incrementar la gestión del riesgo en nuestros países, por ejemplo, evaluando el beneficio de la generación de energía mediante plantas nucleares, frente al riesgo de que éstas transformen un desastre simple en un desastre complejo.

Mientras tanto, se hace necesario y pertinente el fortalecimiento de los Planes Territoriales de Gestión del Riesgo, lo más integrales posibles, con la participación de todos los involucrados incluyendo a la comunidad organizada y con la designación de los recursos necesarios para su ejecución.

Lecturas recomendadas:

- Sistema Nacional de Detección y Alerta de Tsunami - SNDAT, en http://www.osso.org.co/tsunami/, consultado en 16-03-2011

- Caicedo J., Martinelli B., Meyer H., Steer R.: "Efecto de tsunami del mar Caribe en la costa de Colombia, Observatorio Sismológico del Suroccidente, disponible en: http://www.osso.org.co/tsunami/modelamiento/caribe.zip, consultado en 16-03-2011

- IOC/UNESCO: "Informe de Misión a Colombia 21 al 22 de septiembre de 2010", En los anexos de este documento se encuentra una versión del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Tsunami en Colombia, 2010, disponible en: http://www.slideshare.net/giramvndo/plan-nacional-de-gestin-del-riesgo-de-tsunami-en-colombia.

- Restrepo R.: "Sismo en Barranquilla", 2006, disponible en http://giramvndo.blogspot.com/2006/05/03tembl-en-barranquilla-rodrigo.html, consultado en 16-03-2011

- Restrepo R.: "Reingeniería en la Prevención de Emergencias y Desastres", 2008, disponible en: http://giramvndo.blogspot.com/2008/07/35-reingenieria-en-la-prevencion-de.html, consultado en 16-03-2011

- Entrevista con Bernardo Aliaga, especialista en tsunamis de la Comisión Intergubernamental Oceanográfica de la UNESCO, en la cual este explica qué hacer en caso de una alarma de tsunami, publicada el 18 de marzo de 2011 en la Web de Radio ONU. Producción: Laura Kwiatkowski. A continuación: